Popularisé ces dernières années par les Gilets jaunes, le référendum d’initiative citoyennes (RIC) trouve en réalité ses origines bien avant les années 2000. Cette proposition demeure-t-elle toujours d’actualité aujourd’hui ?

Une proposition pour réaffirmer la souveraineté populaire

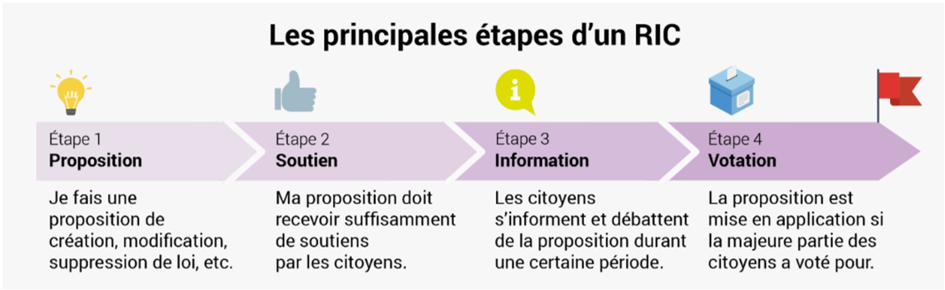

D’après RIC France, le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) « est un référendum organisé à l’initiative d’une partie des citoyens. Il est parfois appelé référendum d’initiative populaire.

C’est un outil qui permet aux citoyens d’être à l’initiative d’une proposition et de prendre eux-mêmes la décision sans intervention de leurs représentants. ».

Faisant partie des mesures principales demandées par le mouvement des Gilets jaunes, le RIC (d’après RIC France) est un type de référendum n’existant actuellement pas. Selon les personnes, il pourrait permettre de créer (référendum législatif) ou d’abroger une loi (référendum facultatif ou abrogatoire), mais aussi de révoquer un élu (référendum révocatoire) ou de modifier la Constitution (référendum constitutionnel). En effet, ses modalités diffèrent selon les points de vue.

Le RIC permettrait de renforcer la souveraineté populaire en permettant à n’importe quel citoyen français de prendre part aux décisions politiques, notamment si les actions de leur représentant ne suivaient pas l’intérêt général. Il dissuaderait ainsi les élus de ne pas respecter leurs promesses électorales, d’éviter la corruption et de favoriser l’écoute de tous les acteurs de la société.

D’après RIC France, il développerait aussi l’intérêt des citoyens pour la politique car ils ne seraient plus seulement électeurs mais aussi initiateurs et décideurs. Ainsi, les Français auraient plus de pouvoir concernant les réformes les touchant directement, et les décisions seraient plus légitimes et durables car moins influencées par « l’alternance des majorités à chaque élection ».

Cette méthode proposée de tous bords politiques depuis des décennies est aujourd’hui néanmoins considérée comme une mesure plus importante chez les partis populistes.

Quelles modalités et limites présente le projet selon les différentes perspectives ?

Afin qu’une initiative puisse être soumise à un référendum, un seuil de 700 000 signatures est souvent évoqué. Cependant, de nombreuses autres modalités sont à prendre en compte, qui selon leur mise en œuvre, peuvent totalement transformer l’esprit du dispositif.

Se posent alors plusieurs questions sur celles-ci : est-ce qu’une proposition doit obligatoirement passer par les élus ? Quel seuil faut-il atteindre pour soumettre un référendum ? Qui rédige la question ? Le RIC est-il seulement consultatif ? Engage-t-il les partis politiques ? Peut-il modifier la Constitution ?

À chaque questionnement, un dilemme. Comment concilier efficacité démocratique et sécurité institutionnelle ?

Les citoyens : incompétents en matière législative ?

L’une des plus grandes controverses sur le sujet concerne justement ce point : les citoyens ont-ils les compétences pour proposer des lois au même titre que les parlementaires, dont c’est la fonction première ?

On peut penser d’un côté que les citoyens sont les mieux placés pour décider des lois puisqu’ils en subissent directement les conséquences. Cependant, on peut aussi considérer que les experts le sont davantage car ils étudient les questions en profondeur. Pour illustrer cette idée, l’économiste Pascal Perri souligne que la liberté individuelle de penser, bien qu’essentielle, n’est pas synonyme d’expertise dans des domaines complexes, elle aussi mérite d’être protégée au nom de l’intérêt collectif : « La société française glisse dangereusement sur la pente d’une présumée expertise populaire. Tous les avis se vaudraient. Eh bien non, ce n’est pas le cas. L’avis d’un expert n’est pas l’avis d’un non-expert. ».

Du côté de Nicolas Dupont-Aignan, cela reste une « infantilisation du peuple » et pour bien d’autres encore, à gauche comme à droite, ne pas laisser la possibilité totale de choisir à la population française est une forme de mépris.

Des mesures populistes ?

Sacha Houlié, député LREM, partage son avis : « Ma plus grande réserve est morale […] Aurait-on la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’abolition de la peine de mort ou le mariage pour tous avec les RIC ? Je ne suis pas sûr qu’un dispositif qui peut générer du populisme soit source de progrès. »

De plus, un autre risque souvent relevé est celui de la représentativité.

En effet, comme le met en garde le philosophe Gaspard Koenig en 2018 dans Les Échos : « Aucune charte des droits ne peut résister à la tyrannie d’une majorité qui s’exprime sans filtre […] Est-ce un hasard si le référendum d’initiative populaire figure au programme des extrêmes de gauche comme de droite, ou si le très populiste président mexicain promet de gouverner par référendums ? »

Il évoque des exemples concrets : les minarets interdits en Suisse, la peine de mort en débat en Californie, ou encore le mariage homosexuel soumis à référendum en Roumanie. Est-ce que tout peut être soumis au vote populaire ? Faut-il fixer des limites claires, comme le font déjà les articles 34 et 37 de la Constitution pour le champ de la loi ? Et si oui, lesquelles ?

Pour la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, il s’agirait de se focaliser sur les thèmes « sur lesquels existe une controverse politique » comme la fin de vie, l’immigration ou les évolutions institutionnelles.

Par ailleurs, un RIC porté par une minorité très mobilisée pourrait-il s’imposer face à une majorité silencieuse ? Certains ont remarqué « qu’une grande partie de ceux qui réclament cette forme de démocratie sont justement les plus réticents à aller voter lors des consultations démocratiques régulières. ». Un seul parti pourrait-il alors imposer une proposition par faute de participation ?

Jean-Francis Pécresse affirme dans Les Échos, « donner de nouveaux droits aux citoyens ne doit pas aller sans nouveaux devoirs ». Il évoque le vote obligatoire comme une garantie de représentativité et une façon d’éviter la « tyrannie des minorités ».

De l’expression à la rédaction, qui écrira vraiment la loi ?

Enfin, quand bien même un vote passerait, une autre question se pose : qui écrira la loi ? Qui transforme une volonté exprimée en texte juridique applicable ? Ce sont souvent des experts, des juristes. Dans ces conditions, est-ce encore une expression directe du peuple ? Une frustration peut alors naître chez les citoyens, qui pourraient trouver la rédaction des lois trop éloignée de leurs attentes.

Pour aller plus loin, le site RIC France explore plus en détail ces enjeux et les multiples formes que peut prendre le référendum d’initiative citoyenne.

L’exemple de la Suisse

Chez plusieurs de nos voisins, qu’ils soient proches ou lointains, les référendums font partie de la vie quotidienne.

En Suisse, pays notamment souvent cité pour son organisation de la vie politique, les citoyens votent plusieurs fois par an par référendum, sur des sujets variés. Comme l’explique Hugo Spring-Ragain, aussi journaliste chez CSactu dans un article consacré au système politique suisse, il existe deux référendums en Suisse. D’un côté, le référendum facultatif : si une loi votée par le Parlement suscite des objections, 50 000 citoyens peuvent demander son rejet. Si ces signatures sont réunies dans un délai de 100 jours, la loi est alors soumise au vote populaire.

De l’autre, le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Les Suisses peuvent aussi lancer des initiatives populaires : ils proposent un texte de loi ou une révision partielle de la Constitution. Si 100 000 signatures sont recueillies en 18 mois, un scrutin national est organisé. Toutefois, la taille et la culture du pays sont des points à considérer avant de transposer ce système en France.

Le référendum en Europe

Quant à la plupart des pays européens, l’initiative populaire permet de proposer une loi ou d’en abroger certaines (comme en Autriche, Slovénie ou Italie). Néanmoins elles excluent souvent des domaines clés comme les finances ou les traités et ne sont pas forcément concluantes, tel que le référendum d’initiative partagée en France. La révocation des élus, elle, est quasiment absente en Europe. Elle est cependant présente dans des pays comme le Venezuela où le président peut être destitué lors d’un référendum organisé par 20% des électeurs, ou aux États-Unis par exemple à l’échelle locale avec le rappel : « procédure qui permet aux citoyens de retirer son mandat à un agent public et de le remplacer avant le terme de son mandat. ».

Un RIC à la française (législatif, abrogatoire, révocatoire et constituant) serait donc un dispositif inédit. Reste à savoir si un tel modèle, sans précédent, est réellement applicable.

Qu’avons-nous en France actuellement ?

Aujourd’hui, le référendum législatif que nous connaissons tous est prévu à l’article 11 de la Constitution française. Il est « organisé à l’initiative du président de la République, soit sur proposition du Gouvernement, soit sur proposition conjointe de l’Assemblée nationale et du Sénat. ». Mais depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il existe un référendum d’initiative partagée. Celui-ci exige la mobilisation d’un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, sa seule tentative n’ayant pas abouti.

A l’échelle locale, certaines communes organisent des référendums municipaux, mais leur portée reste limitée et souvent consultative. Les conseils de quartier, censés rapprocher les habitants des décisions locales, souffrent d’un manque de visibilité et d’un pouvoir réel très restreint. Quant aux consultations publiques ou plateformes citoyennes en ligne, elles offrent un espace d’expression, mais sans toujours garantir une prise en compte effective des avis exprimés.

Ces dispositifs montrent qu’il existe des moyens de faire participer les citoyens, mais aussi que la participation seule ne suffit pas : c’est son impact réel qui est souvent remis en question.