Une jeunesse toujours motivée

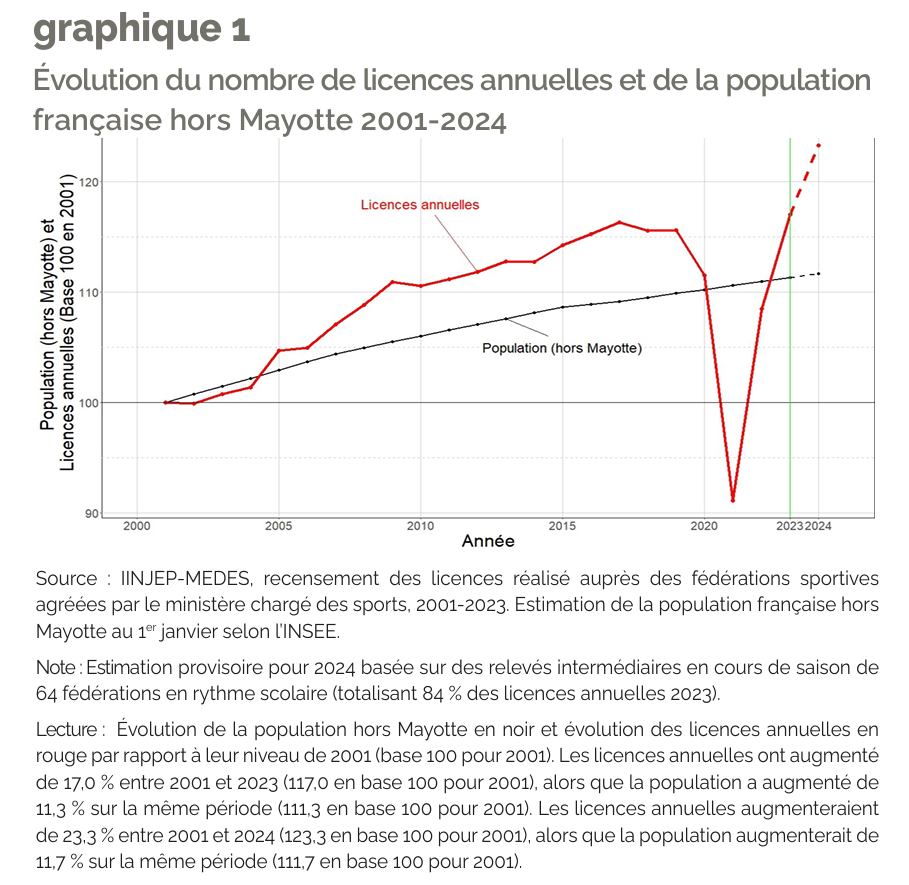

Ce n’est pas le nombre de jeunes qui manque dans les associations sportives. Depuis plusieurs années, le nombre de licenciés au sein de clubs sportifs est en augmentation, notamment depuis les JO. Quant au monde du cyclisme, lui aussi connait un regain depuis quelques années après avoir connu une baisse plutôt importante. Sur l’année 2023 on compte 16 millions de licenciés, tout domaine confondu selon l’INJEP, avec une évolution qui s’est poursuivie de 3.8 points pour 2024.

Quand on interroge Thomas sur sa passion, on découvre que celle-ci lui vient de son oncle, ancien coureur de l’équipe BIC de Valenciennes. Son premier vélo, pourtant, était loin d’être à la pointe de la technologie. Alors, comment a-t-il fait pour progresser et enfin être placé en tête de peloton? Il nous raconte:

Il faut s’accrocher. Dans le peloton, c’est la guerre, chacun veut maintenir sa place. Et pour cela, il faut avoir un équipement et des produits qui permettent de « rester dans le game ». On remarque une augmentation des produits nécessaires d’une part et une spécification des produits d’autre part.

Il achète son premier vélo en 2016 grâce à un particulier. En effet, beaucoup de jeunes qui veulent débuter dans le cyclisme commencent avec un vélo de seconde main. Pourtant ce n’est pas l’offre qui manque. Les enseignes de sport ont développé une multitude de gammes allant du vélo tout usage à un modèle spécifique, permettant d’évoluer au sein de la communauté cycliste. Aujourd’hui, il a un nouveau vélo en carbone, avec passage de vitesse automatique et possibilité d’intégrer des composantes nouvelles. Pour cela, il a revendu son premier vélo pour pouvoir acheter la gamme supérieure. Cela représente un coût, alors il constitue souvent une cagnotte à son anniversaire. Aujourd’hui, il est en alternance dans un magasin de vélos. Grâce à cela il obtient des remises et des vélos de meilleure qualité.

Cela pose la question des marques qui subventionnent massivement les équipes sportives lors des compétitions, mais qui proposent rarement des offres avantageuses pour permettre aux jeunes d’avoir un matériel de qualité. On peut rajouter à cette contrainte financière une contrainte sociale. Souvent, le jugement des camarades sur un vélo plus ancien peut pousser à arrêter sa passion. À ce jeu, les marques y gagnent. Elles proposent une sélection annuelle de nouveaux modèles qui s’agrémentent d’accessoires ou de produits alimentaires.

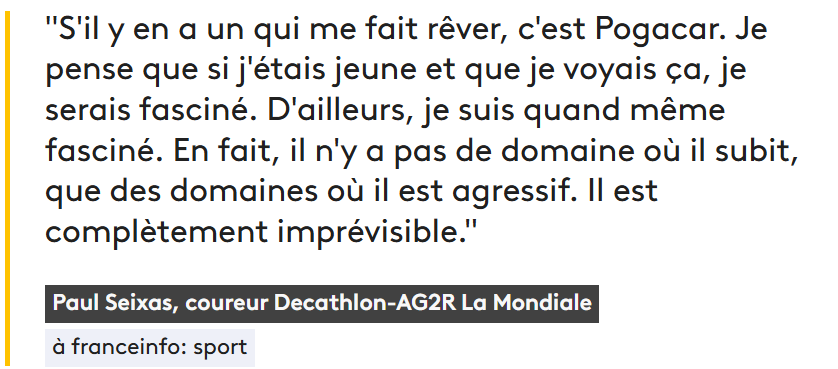

Or, les exemples de réussite ne manquent pas, notamment avec SEIXAS Paul. Il est né en 2006 et rejoint l’équipe de DécathlonAG2R La Mondiale en 2024. Il est pressenti pour participer au mythique Tour de France de 2026, qui prendra son départ à Barcelone.

Alors, peut-être que la relève se joue dans la jeunesse française de demain. Pour rappel, le dernier Français à avoir remporté le Tour est HINAULT Bernard en 1985. Nous le retrouverons pour le Championnat du monde de 2027 à Sallanches. La majorité des jeunes rêvent de devenir des stars, portés par la médiatisation des exploits des champions. Cette tendance interroge la capacité des directeurs sportifs à permettre aux coureurs de rester proches de leurs fans, que ce soit en offrant un bidon ou en partageant un simple geste. Des changements qui, peu à peu, transforment l’ensemble du milieu cycliste.

Des changements de financement, un perfectionnement des produits

Pour partir d’un exemple mondialement connu, le Tour de France illustre parfaitement ce milieu. Pourtant, ce dernier a tout pour décourager. Une étude réalisée pour la thèse de LEFEVRE Nicolas explique l’évolution des financements de ce milieu sportif ainsi que la pression psychologique qui peut avoir lieu.

Il nous explique qu’en 1900, le secteur du cyclisme était principalement financé par la presse et l’industrie du cycle. Cela permettait une publicité auprès du grand public via la médiatisation des compétitions. Il y a eu alors une démocratisation de l’utilisation du vélo. Il devient l’outil de travail pour certains, l’outil de voyage pour d’autres. Pourtant, à partir de 1945, c’est la motorisation des deux roues qui se démocratise. De plus, les congés payés vont donner la possibilité aux français de partir plus loin. Cela va causer une baisse importante de l’utilisation du vélo.

Néanmoins, il y a eu des points positifs dans cette période pour le cyclisme. D’une part, la presse a permis la mise en place des critériums. Ces courses ont donné la chance aux coureurs de se faire reconnaitre. Parmi les critériums qui ont marqué l’histoire, celui des distributeurs de journaux à Paris reste inoubliable. Les vainqueurs empochaient une petite prime, parfois modeste, mais suffisante pour permettre à certains de transformer leur passion en véritable projet de vie. À une époque où le cyclisme n’était pas encore reconnu par le gouvernement comme une source de revenus fiable, chaque franc gagné représentait bien plus qu’un simple prix : c’était un premier pas vers un rêve.

Mais cet encadrement a eu un revers : il a accru le stress des coureurs. Ces derniers devaient désormais obtenir un « salaire » décent pour faire vivre leur famille. Les directeurs sportifs ont été amenés à réguler les rémunérations, et le soutien de la Fédération Française de Cyclisme a permis de renforcer la reconnaissance officielle des sportifs. Cependant, cette structuration les a aussi formatés à un système de compétition plus exigeant, alternant les courses « mythiques » comme Paris-Roubaix et les grandes tours en France, en Espagne ou en Italie. Derrière la sécurité et la légitimité apparentes, se cache donc une pression psychologique bien plus intense.

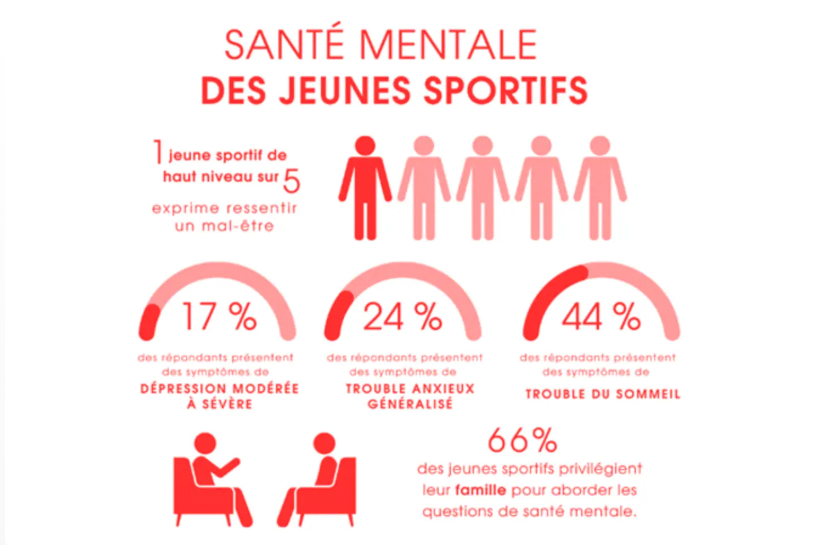

Cette étude réalisée auprès de la fondation « fondamentale », permet une plus large compréhension des troubles causés par les activités sportives sur les jeunes de haut-niveau. À titre de comparaison, les études sur les jeunes sportifs en 1950 sont moins fournies, dû à la méconnaissance du problème et à la détection des signes qui n’était pas aussi aboutie.

Pourtant, Rudy nous fait part de son expérience en tant qu’ancien coureur et nous explique les différents degrés de pression qui pouvaient avoir lieu à l’époque. Pressions personnelles, mais aussi « managériales ».

Lorsqu’un coureur s’engage dans le cyclisme professionnel, il met une partie de sa vie (amicale, sentimentale) de côté. La vie « normale » de jeune ne correspond plus à son train de vie. Les jeunes sont plus vite matures, avec un recul sur leur situation qui dépareille face à ceux de leur âge. Lorsqu’il est engagé chez les pro, et qu’il à un vélo à plus de 10.000€, qu’il fréquente des journalistes et qu’il découvre la pression sociale, il est certain que tout a changé.

Alors pouvons-nous comparer nos deux cyclistes ? Avec une évolution des prix et une évolution du niveau, que restera-t-il à faire pour continuer à alimenter cet attrait du cyclisme ? Les générations de demain ont-elles plus de chances de performer que celles d’hier?

Les deux cyclistes ont souligné l’évolution significative des primes dans le secteur, qui a constitué un véritable frein au découragement des jeunes licenciés au sein de la Fédération Française de Cyclisme. Cette progression a également permis aux jeunes de performer davantage, souvent plus loin que les professionnels d’hier. Cependant, si l’enjeu de la santé mentale des coureurs, à travers leur encadrement, est désormais reconnu, il reste encore largement mal compris et insuffisamment pris en compte.