Depuis que l’humanité sait compter, elle imagine des outils pour étendre sa capacité à calculer : doigts, jetons, bouliers, engrenages, circuits électroniques. Chaque époque a perfectionné ses machines, mais toujours en respectant la même logique binaire : à chaque instant, un interrupteur est soit ouvert, soit fermé ; un signal est soit haut, soit bas ; un chiffre est soit zéro, soit un.

L’informatique classique repose entièrement sur cette idée : tout problème, aussi complexe soit-il, peut être réduit à une séquence d’opérations sur des 0 et des 1. Puis vint la physique quantique et la certitude que le monde ne fonctionne pas ainsi.

Dans l’infiniment petit, les états ne sont pas seulement l’un ou l’autre. Ils peuvent être les deux à la fois. Un électron n’est pas ici ou là : il est ici et là. Un photon n’est pas polarisé horizontalement ou verticalement : il peut être dans une superposition subtile des deux. Dans ce monde, l’information n’est pas noire ou blanche : elle est une onde de possibles.

Ainsi est née l’idée d’informatique quantique. Non pas une amélioration de nos ordinateurs classiques, mais une rupture radicale : une manière nouvelle de traiter l’information, en épousant la véritable nature du réel.

Qu’est-ce qu’un qubit ?

Dans l’univers classique, la plus petite unité d’information est un bit. Il est comme un caillou posé sur l’une des deux cases : 0 ou 1. Une certitude, une simplicité.

Dans le monde quantique, cette unité devient un qubit. Imaginez une sphère lumineuse flottant dans l’espace. Chaque point sur sa surface représente un état possible du qubit. Non pas seulement un 0, non pas seulement un 1, mais une infinité de nuances entre les deux, comme des tons intermédiaires entre le jour et la nuit.

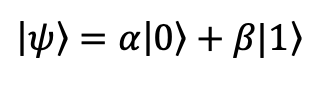

Mathématiquement, un qubit est une combinaison des deux états purs :

Où alpha et bêta sont des nombres complexes qui dictent la « poids » de chacun des états. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que ce n’est pas un choix entre 0 et 1. C’est une coexistence. Tant que nous ne regardons pas, le qubit est tous les chemins à la fois.

Comment calculer avec de l’incertitude ?

À première vue, cela pourrait sembler inutile, voire absurde : comment pourrait-on espérer effectuer un calcul fiable si la moindre unité d’information refuse de choisir entre deux états ? Comment manipuler de l’indécision sans sombrer dans le chaos ?

Et pourtant, c’est précisément là que réside le génie de l’informatique quantique.

Dans un ordinateur classique, chaque opération suit une mécanique rigoureuse. On manipule des bits selon des règles précises : un bit passe de 0 à 1, ou reste à 0, selon un schéma binaire préétabli. Les portes logiques classiques — AND, OR, NOT — tracent des chemins déterministes et exclusifs. Si les entrées sont ceci, alors la sortie sera cela. À chaque étape, aucune ambiguïté.

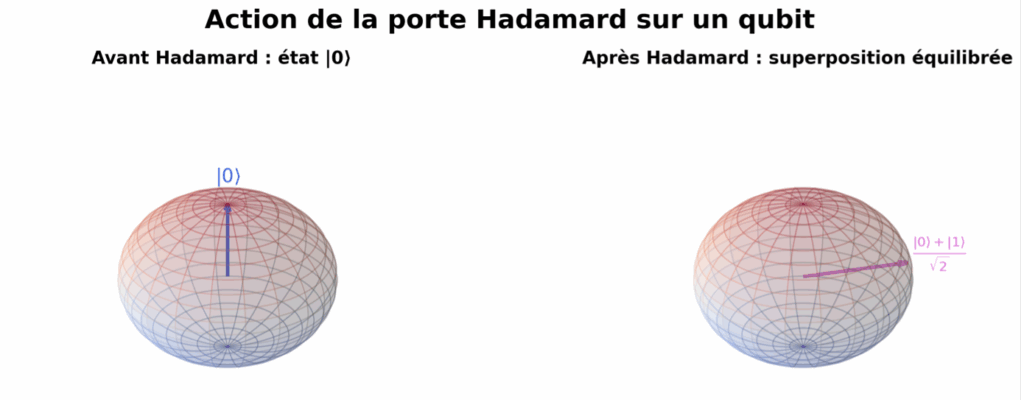

Mais dans un ordinateur quantique, la logique est plus subtile. Les portes quantiques n’imposent pas un choix brutal entre deux possibilités. Elles n’effacent pas la complexité du qubit. Elles la transforment, la modulent, la font évoluer. Chaque porte agit comme une rotation soigneusement calculée sur la surface de la sphère des possibles. Elle prend une superposition fragile et l’oriente, l’étire, la déforme sans jamais briser la délicate coexistence des états.

La porte Hadamard est l’une des plus fondamentales de ces opérations. Prenons un qubit initialement dans l’état ∣0⟩, c’est-à-dire totalement au « pôle nord » de sa sphère de Bloch, dans un état pur et classique. La porte Hadamard agit comme un geste d’équilibriste. Elle ne pousse pas le qubit à basculer brutalement vers ∣1⟩. Elle le projette sur l’équateur de la sphère, dans un état parfaitement partagé entre ∣0⟩|et ∣1⟩.

Pour comprendre l’effet intuitif de cette porte, imaginez que vous tenez une pièce de monnaie sur sa tranche, parfaitement en équilibre, sans qu’elle ne tombe d’un côté ni de l’autre. Avant Hadamard, la pièce est posée sur pile. Après Hadamard, la pièce ne tombe pas sur face. Elle flotte dans un état suspendu, dans les deux états à la fois. Et cette superposition n’est pas une ignorance : elle est une nouvelle forme d’existence, une présence simultanée dans deux possibles, codée mathématiquement.

Ce que fait Hadamard, ce n’est pas choisir. Ce n’est pas décider. C’est ouvrir la porte pour que plusieurs chemins puissent exister simultanément, en attente de leur orchestration future. En ce sens, manipuler l’indécision devient une ressource, et non un défaut. C’est en cultivant cette multiplicité d’états que l’informatique quantique puise sa puissance unique.

Quand plusieurs qubits dansent ensemble

Un seul qubit suffit à bouleverser notre compréhension. Suspendu entre deux états, il incarne une dualité silencieuse, une présence simultanée dans plusieurs mondes. Mais dès qu’ils sont deux, trois ou davantage, une autre dimension s’ouvre, vertigineuse.

Dans le monde classique, deux bits n’offrent que quatre combinaisons, figées l’une après l’autre.

Dans l’univers quantique, ces combinaisons coexistent. Deux qubits dansent à travers quatre états simultanés. Trois qubits en tissent huit. Quatre, seize. Et chaque nouveau qubit double l’immensité du tissu. À cinquante qubits, le nombre d’états superposés dépasse celui des atomes de la Terre. Ce n’est plus une croissance : c’est une explosion.

C’est là que réside la force du quantique : dans cette capacité naturelle à habiter une infinité de mondes à la fois, alors que l’informatique classique ne peut en parcourir qu’un seul à la fois, aussi rapide soit-elle.

Mais le vrai miracle ne réside pas seulement dans cette superposition foisonnante.

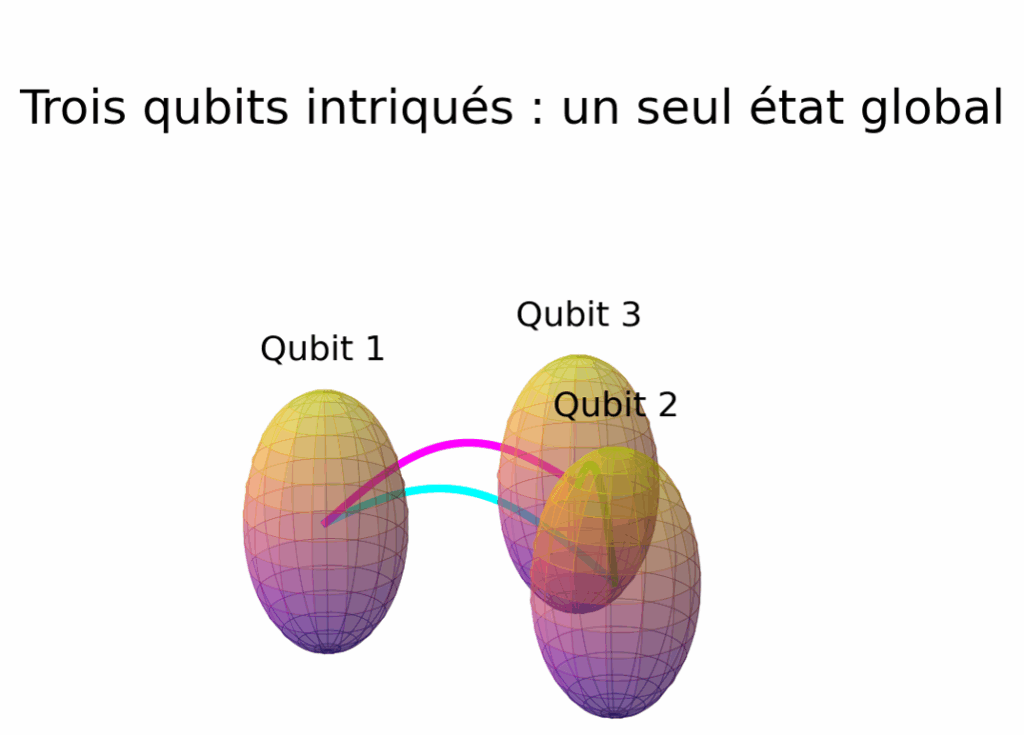

Car les qubits ne se contentent pas de voyager côte à côte. Ils s’intriquent. À partir de ce moment, ils cessent d’être des entités séparées. Ils deviennent les visages différents d’une seule et même réalité. Ce qui touche l’un résonne dans l’autre, sans délai, sans distance, comme si l’espace lui-même avait été aboli.

Imaginez trois sphères lumineuses, suspendues dans le vide. Chacune brille de sa propre lumière. Mais lorsqu’elles s’intriquent, des arcs d’énergie jaillissent entre elles.

Désormais, aucune ne peut vibrer sans entraîner les autres. Leur lumière n’est plus individuelle : elle devient un accord, une résonance.

Dans ce tissage invisible, l’information cesse d’être contenue ici ou là. Elle se dissout dans l’ensemble. Chaque qubit porte une part du tout. C’est ce réseau secret qui permettra, demain, de simuler les lois de la chimie profonde, de casser les codes de la cryptographie, et d’ouvrir des portes aujourd’hui encore inimaginables.

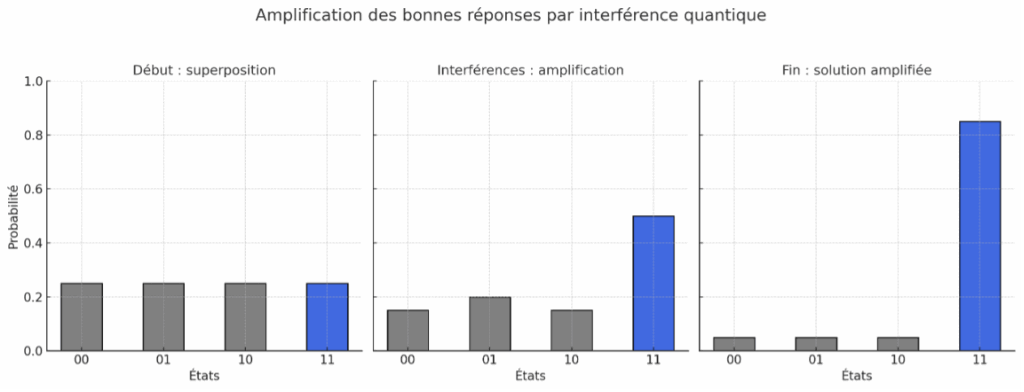

La danse finale : interférences et amplification des « bonnes » réponses

La superposition et l’intrication constituent l’ossature de la puissance quantique. Mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à produire un calcul utile. Pour passer du foisonnement des possibles à un résultat précis, l’informatique quantique mobilise un troisième principe fondamental : l’interférence.

Dans un système quantique, toutes les trajectoires évoluent simultanément. Certaines combinaisons d’états s’additionnent, renforçant leur probabilité, tandis que d’autres s’annulent, disparaissant progressivement. Cette dynamique permet d’orienter subtilement l’évolution du système, sans jamais avoir besoin d’examiner directement chacune des options.

Loin d’un processus linéaire, le calcul quantique ressemble à une modulation continue, où les états sont amplifiés ou éteints en fonction de la structure du problème posé. Le rôle de l’algorithme est de configurer les interférences pour favoriser l’émergence de la solution correcte.

L’algorithme de Grover illustre ce mécanisme de manière remarquable. Il vise à identifier un élément caché au sein d’une base de données immense. Au départ, l’état du système est une superposition uniforme : toutes les réponses sont également probables. Progressivement, à travers une série d’opérations quantiques, les bonnes interférences amplifient la probabilité associée à la solution recherchée.

À chaque itération, la structure de l’interférence accentue cette probabilité, jusqu’à ce que la réponse correcte domine nettement toutes les autres.

L’interférence n’est donc pas un simple phénomène secondaire : elle constitue l’instrument par lequel la mécanique quantique transforme l’indécision en décision, le brouillard en évidence.