Passer une semaine à l’Observatoire de Haute-Provence (OHP) n’est pas une simple escapade scientifique, c’est une véritable plongée dans un monde où le ciel devient terrain d’étude, et les nuits un laboratoire à ciel ouvert. Situé au cœur du plateau des Alpes-de-Haute-Provence, ce site emblématique du CNRS et d’Aix-Marseille Université est connu pour avoir vu naître la première exoplanète autour d’une étoile semblable au Soleil, 51 Pegasi b, découverte en 1995.

Durant cette semaine d’observation, nous avons pu découvrir les infrastructures de l’OHP, observer des objets lointains comme la galaxie M51 et initier une modélisation astrométrique de l’objet interstellaire 3I/Atlas. Un séjour entre rigueur scientifique et émerveillement nocturne.

Les infrastructures de l’OHP

L’Observatoire de Haute-Provence repose sur un ensemble de télescopes complémentaires, installés dans un environnement naturel protégé, à l’abri de la pollution lumineuse. Cette diversité instrumentale permet de couvrir un large spectre d’activités scientifiques, allant de la spectroscopie haute résolution à l’imagerie à grand champ.

Le télescope de 1,93 m (T193) constitue le pilier historique du site. Équipé du spectrographe SOPHIE[1], il est dédié à la recherche avancée, notamment à la détection des exoplanètes par vitesses radiales. Sa résolution spectrale atteint R ≈ 75 000, avec une stabilité thermique et mécanique remarquable. Bien qu’inaccessible aux stagiaires, il confère au site une véritable identité scientifique, liée à ses contributions majeures depuis la découverte de 51 Pegasi b.

Durant ma semaine sur place, j’ai eu accès à trois télescopes : le T120 (120 cm), le T152 (152 cm) et le T80 (80 cm). Parmi eux, le T120 a été l’instrument central de mes observations et le plus sollicité. Sa robustesse, sa stabilité de pointage et la qualité de ses optiques en font un outil particulièrement polyvalent pour l’imagerie scientifique. C’est avec ce télescope que nous avons pu capturer l’intégralité de la galaxie M51, ainsi que suivre le déplacement apparent de l’objet interstellaire 3I/Atlas.

Le T120 est équipé d’une caméra CCD[2] refroidie à haute sensibilité, couplée à une roue à filtres photométriques standards. Sa configuration permet des poses longues avec un excellent rapport signal/bruit, tout en assurant une bonne finesse de résolution sur des objets étendus. Grâce à sa grande stabilité mécanique, il s’est également avéré adapté à des observations astrométriques précises sur plusieurs heures, condition indispensable pour le suivi de 3I/Atlas.

Le T152, plus récent et réservé à des usages plus ciblés, a été mobilisé ponctuellement pour des tests instrumentaux et quelques essais en spectroscopie basse résolution. Cette expérience a permis une initiation à la prise de spectres sur des étoiles, planètes, etc.

Le T80, enfin, a été utilisé en complément pour des observations de champ plus large et pour les séquences d’alignement ou de réglage. Compact, accessible et rapide à mettre en œuvre, il s’est avéré utile dans le cadre des préparatifs ou pour des objets de plus faible magnitude étendue.

Observations et calculs

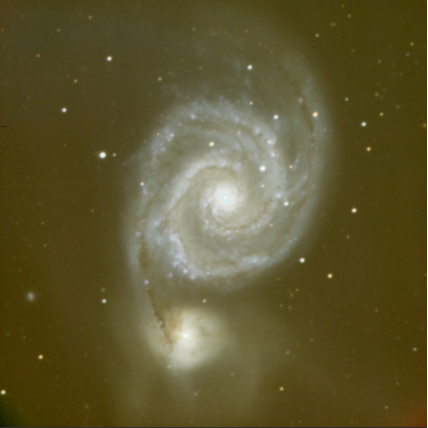

Une série d’observations a été menée sur un objet emblématique du ciel profond : la galaxie spirale M51, également appelée galaxie du Tourbillon. Ce système, situé à environ 23 millions d’années-lumière, est célèbre pour la netteté de ses bras spiraux et son interaction dynamique avec la galaxie compagnon NGC 5195. Là encore, le T120 s’est révélé parfaitement adapté : son champ de vision permettait de capturer l’ensemble de la galaxie, tandis que sa caméra CCD refroidie garantissait une excellente sensibilité en pose longue. L’observation a été menée en mode trichromatique, avec l’utilisation successive des filtres rouge, vert et bleu. Chaque série a fait l’objet d’un traitement rigoureux : soustraction des offsets, correction par flat-field, retraitement des darks, puis empilement et alignement des couches. L’image finale a ainsi pu restituer fidèlement les structures spiralées, les régions HII riches en hydrogène ionisé, ainsi que les contrastes interstellaires caractéristiques de la poussière galactique.

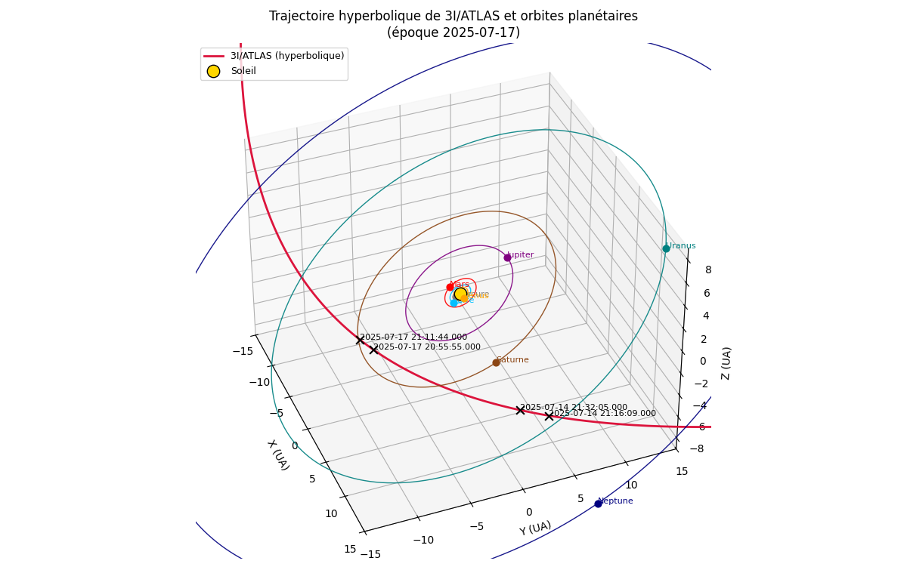

Le volet le plus riche de cette semaine à l’Observatoire a été la tentative d’observation et de reconstitution orbitale de l’objet interstellaire 3I/Atlas. Découvert récemment et classé comme le troisième objet connu issu du milieu interstellaire à traverser notre Système solaire, 3I/Atlas représente une opportunité scientifique rare, tant par sa trajectoire que par sa nature potentiellement exogène. Grâce au télescope T120, dont la finesse de pointage et la stabilité optique sont particulièrement adaptées aux observations astrométriques, des séries d’images ont été acquises sur quatre nuits consécutives. À chaque session, plusieurs poses longues ont été réalisées, en adaptant les paramètres de suivi pour maximiser le rapport signal sur bruit, l’objet étant extrêmement discret sur le fond d’étoiles.

Prise de vues et traitement de l’auteur

Une fois les images calibrées, les coordonnées précises de l’objet ont été extraites pour chaque nuit, permettant de constituer un jeu de données astrométriques. Celles-ci ont ensuite été traitées via le logiciel Find_Orb, qui permet de déterminer numériquement les éléments orbitaux d’un objet à partir d’un petit nombre de positions datées (ici 4 jours et 30 positions). La reconstitution a révélé une orbite hyperbolique très marquée et une inclinaison notable par rapport au plan de l’écliptique. Les résultats ont ensuite été comparés aux données en ligne du Minor Planet Center où les observations ont été soumises pour intégration dans les éphémérides officielles.

Calculs temporaires de l’auteur

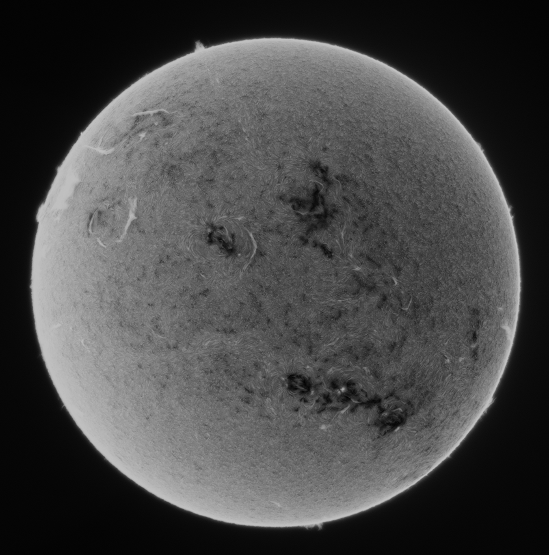

Bonus : Observation du Soleil

Prise de vue de l’auteur

En marge des observations nocturnes, une session solaire a été organisée en journée, avec un instrument équipé d’un filtre H-alpha. Ce dispositif, très sélectif, permet d’observer exclusivement la raie d’émission Hα à 656,28 nanomètres, révélant ainsi des structures invisibles en lumière blanche. À travers l’oculaire, la surface du Soleil s’est alors présentée comme un tissu en perpétuel mouvement, parcouru de granulation convective et ponctué de protubérances, ces arches de plasma magnétisé qui s’élèvent au-dessus du limbe solaire. Cette observation, bien que plus contemplative, a constitué un précieux contrepoint aux nuits passées à scruter les objets froids et lointains du ciel profond : elle rappelait que notre propre étoile reste, elle aussi, un objet d’étude actif.

[1] https://ohp.osupytheas.fr/sophie-echelle-spectrograph/

[2] La caméra CCD (Charge-Coupled Device) est un capteur électronique sensible à la lumière, utilisé pour convertir les photons incidents en charges électriques, lesquelles sont ensuite lues ligne par ligne. Ce type de capteur, très répandu en astronomie, se distingue par sa haute sensibilité, son faible bruit de lecture et sa capacité à réaliser des poses longues avec un excellent rapport signal sur bruit. Refroidie thermiquement (généralement par effet Peltier), elle permet de réduire le bruit thermique, ce qui est crucial pour les observations astronomiques fines, notamment en photométrie et en imagerie de ciel profond.