1918 – Woodrow Wilson : fondation d’une nouvelle ère diplomatique

En décembre 1918, l’Europe sort à peine des ruines de la Première Guerre mondiale lorsque le président américain Woodrow Wilson débarque à Londres. C’est une première historique : jamais un président en exercice ne s’était rendu au Royaume Uni pour venir à la rencontre du Premier ministre britannique, David Lloyd George, et du roi George V.

Le Président Wilson ne vient pas en conquérant, mais en bâtisseur d’un nouvel ordre mondial. Ses « Quatorze points » et son projet de Société des Nations annoncent une nouvelle ère. Celle-ci est fondée sur la diplomatie et la coopération.

Cette visite marque un tournant pour les Etats Unis qui s’imposent désormais comme la puissance incontournable du monde libre. L’Europe découvre alors un nouveau centre de gravité qui se trouve désormais de l’autre côté de l’océan.

1961 – John F. Kennedy : symbole du rapprochement transatlantique

Lorsque John Fitzgerald Kennedy arrive à Londres en 1961, la capitale britannique tombe sous le charme. À 44 ans, élégant, souriant, accompagné de Jackie, son épouse, le président américain apporte avec lui un vent de modernité qui contraste avec la réserve britannique d’après-guerre.

Les images de la visite font le tour du monde : le couple Kennedy reçu par la reine Elizabeth II, les bains de foule, les flashs des photographes. Kennedy incarne l’Amérique jeune, conquérante, sûre d’elle.

En pleine guerre froide, il devient pour beaucoup le visage charismatique du monde occidental.

En 1963, quelques mois avant son assassinat, il revient discrètement au Royaume-Uni. Il rend alors visite à son ami Harold Macmillan, auparavant Premier ministre. Cette rencontre intime, loin du faste, illustre une relation sincère entre deux alliés soudés face aux tensions du bloc soviétique.

Kennedy laissera derrière lui une image éclatante : celle d’une Amérique admirée, presque mythique.

1982 – Ronald Reagan : renforcement des relations avec le Royaume-Uni

S’en suit la visite de Ronald Reagan en juin 1982, l’ancien acteur d’Hollywood, devenu président, est accueilli en grande pompe. Il rencontre la reine, retrouve Margaret Thatcher, et prononce un discours historique au Parlement.

Le Président Reagan parle de liberté, de courage, de la lutte contre l’Union soviétique. Avec Madame Thatcher, il affiche une complicité politique rare. Ensemble, ils défendent une même vision : économie de marché, fermeté face à Moscou, optimisme face à l’avenir.

Pour les Britanniques, Monsieur Reagan incarne par sa détermination la force tranquille du monde libre. L’alliance anglo-américaine atteint alors un de ses sommets : solide, idéologique, presque affective.

2003 – George W. Bush : une visite d’État controversée

George W. Bush est lui reçu à Buckingham Palace en novembre 2003, avec tout le protocole d’une visite d’État. Mais dehors, dans les rues de Londres, la colère gronde. Des dizaines de milliers de manifestants dénoncent la guerre en Irak. Les pancartes s’élèvent : “Stop the war!”, “No blood for oil!”

Le contraste est saisissant. D’un côté, le faste et la solennité des cérémonies royales, de l’autre, une opinion publique en révolte. Jamais un président américain n’avait été accueilli dans une telle atmosphère de tension.

Bush incarne une Amérique puissante mais controversée. Tony Blair, alors Premier ministre, assume son alliance avec Washington, au prix d’une impopularité croissante. Cette visite symbolise la fracture entre l’alliance officielle et l’opinion publique.

2011 – Barack Obama : relance d’une coopération apaisée

Lors de la visite de Barack Obama en mai 2011, le ton change. Après des années de guerre et de tension, la visite du président démocrate est un renouveau.

Reçu par la reine Elizabeth II, le Président Obama multiplie les gestes simples et sincères : échanges chaleureux et humour mesuré.

Il incarne l’image d’une Amérique apaisée, ouverte, proche de ses alliés. Cette visite renoue avec une forme de diplomatie fondée sur la confiance et la coopération.

Sur les sujets majeurs comme le climat, l’économie et la sécurité, Londres et Washington affichent une harmonie nouvelle. Pour les Britanniques, Barack Obama représente un partenaire rassurant, moderne, presque familier.

2019 – Donald Trump : entre protocole et controverse

Avec Donald Trump, tout est plus bruyant, plus spectaculaire, plus controversé.

En 2019, sa première visite d’État mêle faste royal et chaos populaire. Tandis qu’il est reçu à Buckingham Palace par la reine Elizabeth II, les rues de Londres se remplissent de manifestants. L’image du ballon géant à son effigie, le « Baby Trump », restera dans les mémoires.

2021 – Joe Biden : une diplomatie de continuité sans faste officiel

Joe Biden n’a pas effectué de visite d’État au Royaume-Uni, contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs. Il s’est bien rendu à Londres, notamment pour le sommet du G7 en 2021 ou pour des rencontres diplomatiques. Toutefois, ces déplacements relevaient davantage du travail que du cérémonial.

Cette absence s’explique par plusieurs facteurs. Ces visites d’État, rares et très formelles, nécessitent une invitation royale et une longue préparation. Le contexte international instable, la pandémie de la COVID-19, ainsi que les priorités politiques internes des deux pays ont aussi repoussé l’idée d’un tel événement. Aucun moment symbolique ne justifiait une mise en scène protocolaire d’une telle ampleur. À l’inverse, les visites des présidents Kennedy, Reagan ou Trump s’inscrivaient chacune dans un contexte historique fort.

2025 – Donald Trump : la visite économique du second mandat

En 2025, le président américain Donald Trump revient pour un second accueil d’État, une première dans l’histoire moderne du Royaume-Uni. Il annonce un record d’investissements de 150 milliards de livres. Les plus gros engagements viennent de Blackstone (£90 milliards sur dix ans), Microsoft (environ £22 milliards) et Google (£5 milliards), avec des projets axés sur l’intelligence artificielle, les centres de données, la recherche scientifique et l’énergie nucléaire civile. Palantir et Prologis ont également promis plusieurs milliards pour soutenir la défense, la fabrication avancée et les sciences de la vie. Ces investissements devraient créer des milliers d’emplois et renforcer la coopération technologique entre Londres et Washington. Mais si les chiffres impressionnent, l’opinion publique reste méfiante. Un sondage YouGov indique que 45 % des Britanniques jugent cette visite « une erreur ». Des rassemblements ont lieu à Londres et Windsor, dénonçant l’accueil réservé à un président jugé « clivant ».

Le Premier ministre Keir Starmer mise sur les retombées économiques, quitte à s’attirer les critiques d’une partie de son électorat. Certains dénoncent une diplomatie trop conciliante, d’autres redoutent que la monarchie soit mêlée à des enjeux trop politisés.

La « relation spéciale » entre le Royaume-Uni et les États-Unis

Au-delà des liens historiques et diplomatiques, la relation entre les États-Unis et la monarchie britannique symbolise une alliance à la fois politique, culturelle et émotionnelle. La “relation spéciale” entre les deux pays demeure l’un des piliers de la géopolitique occidentale. Elle mêle histoire partagée, coopération stratégique et fascination mutuelle. Elle se nourrit autant d’intérêts militaires et économiques communs que de l’attrait durable du public américain pour la famille royale britannique.

Cette alliance est aussi vécue avec fierté par une partie des Britanniques. Comme le souligne Matthew Kerrison, expatrié anglais :

« Bien que mon opinion ne soit peut-être pas partagée par tous, en tant que citoyen britannique, mon point de vue sur la récente visite de Donald J. Trump au Royaume-Uni est positif. […] Les États-Unis et le Royaume-Uni ont, et je crois qu’ils devraient toujours avoir, une “relation spéciale”. Nos pays sont amis et alliés depuis de nombreuses années, et il est important que cela perdure. »

Pour lui, ces cérémonies incarnent la puissance symbolique de la monarchie :

« Une visite d’État est l’occasion de montrer au monde comment le Royaume-Uni fait les choses, avec nos incroyables palais, nos forces armées, notre faste et notre pompe. Aucun autre pays ne peut organiser une visite d’État de la même manière. »

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni et les États-Unis cultivent une alliance étroite fondée sur la solidarité transatlantique, la coopération militaire (notamment à travers l’OTAN et les accords de renseignement du réseau Five Eyes), ainsi que sur des échanges économiques majeurs. Cette relation est également entretenue par une proximité culturelle et symbolique, incarnée par les nombreuses rencontres entre les présidents américains et la reine Elizabeth II, qui a su personnifier la constance de ce partenariat durant plus de soixante-dix ans.

La visite du président Donald Trump au Royaume-Uni, du 16 au 18 septembre 2025, illustre à nouveau la portée diplomatique et symbolique de cette alliance. Sur fond de tensions commerciales et de désaccords sur la politique étrangère, cette rencontre a rappelé que la diplomatie anglo-américaine repose autant sur les symboles royaux que sur les intérêts géopolitiques. Les discussions entre Trump et le Premier ministre Keir Starmer ont porté sur les droits de douane, la relance des échanges commerciaux post-Brexit et la guerre en Ukraine, sans toutefois déboucher sur des avancées concrètes.

Une visite d’État placée sous le signe du prestige et de la diplomatie

Accueilli avec faste et protocole par le roi Charles III au château de Windsor, Donald Trump a bénéficié d’une seconde visite d’État au Royaume-Uni, un honneur rare dans l’histoire diplomatique contemporaine. Le gouvernement britannique espérait ainsi flatter un président connu pour son goût du prestige et de la mise en scène, tout en réaffirmant la solidité du lien transatlantique.

Le président américain a été reçu avec tous les honneurs de la monarchie britannique : salves d’honneur, garde en grande tenue et banquet d’État réunissant près de 160 invités. “C’est l’un des plus grands honneurs de ma vie”, a déclaré Donald Trump lors de son discours à Windsor. Le roi Charles III a, pour sa part, salué “l’engagement personnel” du dirigeant républicain pour tenter de mettre fin aux conflits dans le monde, tout en réaffirmant le soutien de leurs pays et alliés à l’Ukraine.

Si le faste royal a séduit les caméras et nourri l’image d’une alliance toujours vivace, la rencontre n’a pas permis de surmonter les divergences politiques entre Londres et Washington, notamment sur les questions commerciales et climatiques. Les médias britanniques et américains ont souligné que cette visite relevait autant du spectacle diplomatique que d’un véritable dialogue stratégique. Chaque pays cherchait ainsi à renforcer sa stature internationale à travers les symboles monarchiques et l’apparat.

Mais à l’extérieur des grilles de Windsor, la contestation populaire contrastait fortement avec l’opulence du protocole. Dans les rues de Londres et de Windsor, plusieurs centaines de manifestants ont dénoncé la visite d’État. “Je ne pense pas que nous devions nous aligner politiquement avec quelqu’un ayant ses valeurs et cette moralité. Ce qu’il fait dans son pays est déplorable”, a déclaré une manifestante interrogée. Un autre passant a renchéri : “Il se moque du protocole. Il n’en a rien à faire des rois. Il ne se soucie de rien sauf de lui-même. Pour lui, il voit ça comme un show télé pour l’Amérique.”

Les opinions des Américains sur la famille royale britannique

La fascination du public américain pour la monarchie britannique reste un phénomène culturel majeur, oscillant entre admiration, curiosité et rejet du principe monarchique. Si l’histoire des États-Unis repose sur la rupture avec la couronne en 1776, la famille royale britannique continue de captiver les Américains, qui la perçoivent comme un mélange de glamour, de tradition et de mystère.

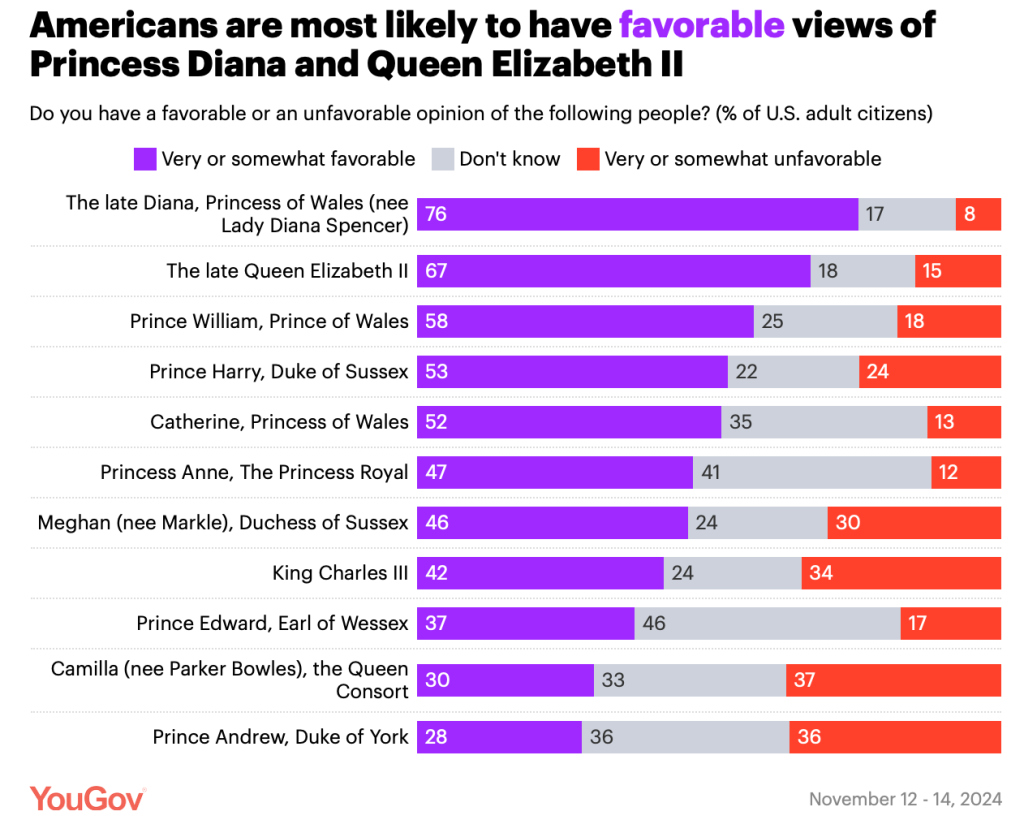

Selon un sondage YouGov de 2024, la princesse Diana reste la membre de la famille royale la plus populaire, avec 76 % d’opinions favorables, suivie de la reine Elizabeth II (67 %) et du prince William (58 %). Le prince Harry obtient 53 %, tandis que Kate Middleton atteint 52 %. En revanche, Meghan Markle reste très impopulaire (21 %), et le roi Charles III ne recueille que 46 % d’opinions positives.

Aux États-Unis, la majorité se montre plutôt favorable au départ de Harry et Meghan du Royaume-Uni (42 % d’approbation). Toutefois, 59 % estiment que leur installation en Californie n’a eu aucun impact sur les États-Unis.

La fascination américaine pour la monarchie britannique traduit bien plus qu’un simple intérêt pour le protocole royal ou les fastes de Buckingham. Elle s’inscrit dans une culture médiatique qui valorise le récit, l’émotion et le spectacle. Depuis le mariage de la princesse Diana jusqu’à celui du prince Harry et de Meghan Markle, chaque événement royal est diffusé avec la solennité d’une superproduction et suivi par des millions de téléspectateurs américains. Ce goût pour l’esthétique monarchique répond à une forme de nostalgie du romanesque, à une quête d’histoires incarnées où s’entremêlent destin, tragédie et glamour.

La monarchie britannique, un soft power mondial

Dans un paysage médiatique dominé par le divertissement, la monarchie britannique fonctionne comme une marque culturelle mondiale, capable de générer un soft power important. À travers les séries comme The Crown ou les documentaires diffusés sur les grandes plateformes ou à la télévision, la couronne britannique se trouve remodelée en produit symbolique : un mélange d’histoire, de drame et de mythe modernisé. Cette diffusion globale renforce la visibilité du Royaume-Uni, tout en exportant ses valeurs de stabilité, de tradition et d’élégance.

Mais cette fascination révèle aussi un paradoxe profondément américain. Alors que les États-Unis se sont bâtis sur le rejet du principe monarchique, ils demeurent captivés par la figure du roi ou de la reine. Cette ambivalence témoigne d’un rapport complexe à la célébrité et au pouvoir héréditaire : les Américains, tout en revendiquant l’égalité et la méritocratie, projettent sur la royauté une forme d’admiration esthétique, dépolitisée, presque mythique. Finalement, la monarchie britannique agit dans l’imaginaire américain comme un miroir inversé : elle incarne tout ce que la société américaine a refusé politiquement, mais continue de désirer symboliquement.